La jurisprudence

La jurisprudence se définit comme étant l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux.

Il y a trois instances :

1. Les tribunaux de première instance qui entendent l'affaire pour la première fois

2. Les tribunaux d'appel qui révisent les jugements rendus en première instance

3. La Cour suprême du Canada, la plus haute instance au pays

Les compétences des différents tribunaux

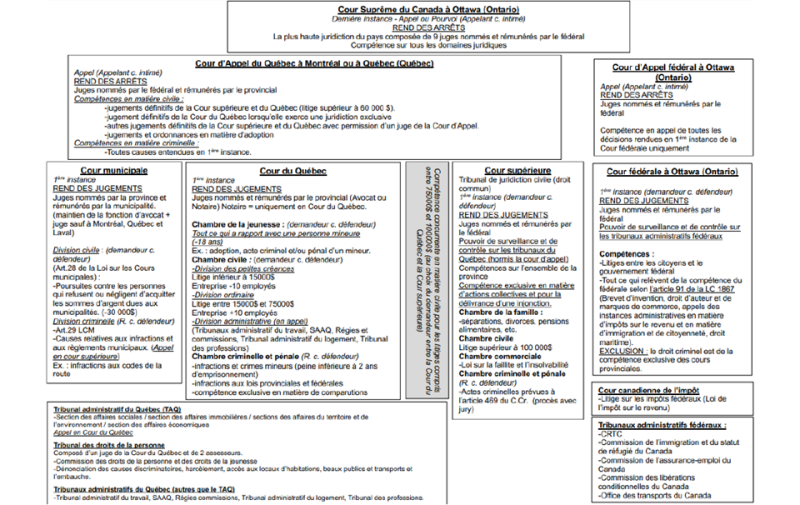

Cette représentation du système judiciaire québécois et canadien a gracieusement été offerte par Florentin Goussu, étudiant.

1. Les tribunaux de première instance

Les tribunaux de première instance sont les tribunaux « de première ligne » : ils sont les premiers chargés d’entendre une cause, avec sa ribambelle de preuves et de témoins.

a. Les tribunaux administratifs

Au Québec, les tribunaux administratifs prennent des décisions au nom du gouvernement lorsque celui-ci ne peut décider lui-même, par souci d’équité.

Les tribunaux administratifs sont indépendants du gouvernement. Ils doivent exercer leurs fonctions d’une manière non partisane.

Ces tribunaux sont établis aux termes d’une loi habilitante.

Exemples de tribunaux administratifs :

- Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) = Tribunal administratif du Québec

- Le Tribunal administratif du travail (TAT) = Tribunal administratif du travail

- Le Tribunal administratif du logement (TAL) = Tribunal administratif du logement

- Le Tribunal administratif de déontologie policière (TADP) = Tribunal administratif de déontologie policière

b. Les cours municipales

Les cours municipales ont pour objectif d'assurer une justice de proximité sur tout le territoire québécois et de favoriser ainsi l'accès à la justice pour les citoyens.

Elles sont au nombre de 89 et elles fournissent leurs services à 916 municipalités et à une population de plus de sept millions de personnes.

Les cours municipales sont des cours de première instance qui peuvent agir en matière :

Civile

Pénale

Criminelle

Recours intenté par une municipalité pour :

- le recouvrement de taxes, de licence, de droit, de compensation ou de permis

- un recours de - 30 000$ par une municipalité en tant que locateur.

Poursuites pénales en vertu :

- du Code de procédure pénale

- des règlements de la municipalité

- des lois provinciales québécoises qui lui attribuent cette

compétence.

Les principaux domaines dans lesquels cette compétence est exercée concernent :

- la réglementation municipale

- les infractions en matière de sécurité routière

Les cours municipales peuvent ^être compétentes en matière criminelle si la Municipalité signe une entente avec le gouvernement. À ce jour, 16 cours municipales exercent cette compétence.

Cette compétence concerne les poursuites intentées par voie de déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la partie XXVII du Code criminel.

Ex. voies de fait, vol de - 5 000$, fraude de - 5 000$, méfait, alcool au volant et bien d’autres.

c. La Cour du Québec

La Cour du Québec, la plus occupée de la province, est divisée en trois chambres :

Chambre de la jeunesse

Chambre civile

Chambre criminelle et pénale

La Chambre de la jeunesse entend les demandes relatives à la Loi sur la protection de la jeunesse qui concernent les enfants, de la naissance jusqu’à la majorité (18 ans), dans lesquelles la DPJ allègue que leur sécurité ou développement est compromis.

Notamment, elle entend les causes relatives à :

− l’adoption locale et à l’étranger

− la garde

− l’émancipation

− l’exercice de l’autorité parentale

− la tutelle

− la poursuite criminelle contre un adolescent (12-17 ans

− la poursuite pénale contre un adolescent (14-17 ans)

La Chambre civile de la CQ comporte trois divisions :

− la Division des petites créances

− la Division régulière

− la Division administrative et d’appel

La Division des petites créances

Les juges tranchent les litiges portant sur des créances de - 15 000 $.

Les justiciables peuvent consulter un avocat pour la préparation de leur dossier, mais ne peuvent pas être assistés lors de l'audience, sauf exception.

Le jugement rendu est sans appel.

La Division administrative et d’appel

Cette division gère, entend et juge les recours que le législateur a confiés à la Cour du Québec en matière d’appel et de contestation de décisions administratives.

Plusieurs tribunaux administratifs québécois rendent des décisions contestables devant cette division.

Voir « Les tribunaux administratifs ».

La Division régulière

Les juges ont compétence pour entendre les demandes dont la valeur de l’objet du litige ou la somme réclamée est inférieure à 100 000 $.

− Moins de 15 000 $ → Division des petites créances

− Entre 15 000 $ et 74 999 $ → Division régulière

− Entre 75 000 $ et 99 999 $ → Au choix du

demandeur entre CQ et CS

− 100 000 $ et plus → Cour supérieure – Jurid. civile

Les demandes de permis restreints et de mainlevée de la saisie d’un véhicule automobile sont également de la compétence des juges, en vertu du Code de la sécurité routière.

Les juges entendent aussi les demandes de garde en établissement en vue ou après un examen psychiatrique.

Exceptions =

− les demandes de pension alimentaire

− les relatives à un bail d’habitation

− les demandes réservées à la Cour fédérale

La Cour du Québec a compétence pour toute infraction, qu’elle soit de nature pénale, criminelle ou réglementaire.

Exception = Un procès tenu devant une cour composée d’un jury. Dans ce cas = Cour supérieure du Québec.

Les juges président chaque étape, de la première comparution jusqu'au prononcé de la peine.

Les juges traitent aussi d'innombrables demandes d’autorisation judiciaire dans le cadre d’une enquête (ex. un mandat de perquisition).

La Chambre criminelle et pénale comprend une toute nouvelle division : La Division des Accusations dans un Contexte Conjugal Et Sexuel (ACCES).

d. La Cour supérieure du Québec

La Cour supérieure représente le tribunal de droit commun au Québec.

Il y a deux divisions, soit à Montréal et à Québec.

Elle est saisie de tous les litiges ne relevant pas expressément d’un autre tribunal/organisme, de juridiction civile et criminelle.

Juridiction civile

Juridiction criminelle

La Cour supérieure du Québec entend les affaires dont l’enjeu est de 75 000 $ ou plus.

− Moins de 15 000 $ → Division des petites créances

− Entre 15 000 $ et 74 999 $ → Division régulière

− Entre 75 000 $ et 99 999 $ → Au choix du demandeur entre CQ et CS

− 100 000 $ et plus → Cour supérieure – Juridiction civile

Elle possède aussi des compétences exclusives pour :

− les demandes de divorce et de fixation de la pension alimentaire

− les demandes d’actions collectives

− les demandes de vérification de testament

− les demandes d’homologation d’un mandat de protection

− les demandes d’injonction

La Cour exerce également un pouvoir de surveillance et de réforme de tous les tribunaux ou organismes provinciaux, à l’exception de la Cour d’appel du Québec.

En matière criminelle, la Cour supérieure du Québec entend :

− les causes qui se déroulent automatiquement devant jury, ex. meurtre ou trahison

− les causes dans lesquelles l’accusé choisit de subir un procès avec juge et jury

− les recours extraordinaires, ex. contester la légalité d'une détention ou d’un mandat

Elle entend aussi certains appels des décisions rendues en vertu du Code criminel par la Cour du Québec, la Chambre de la jeunesse, la Chambre criminelle et pénale ou une cour municipale.

e. La Cour fédérale

La Cour fédérale est le tribunal national de première instance du Canada.

Elle entend les causes touchant les différends juridiques de compétence fédérale.

Ces différends comprennent :

− les réclamations contre le gouvernement du Canada

− les poursuites civiles entre particuliers dans des domaines assujettis à la réglementation fédérale

− le contrôle des décisions prises par la plupart des tribunaux fédéraux

− les différends interprovinciaux et les différends entre le gouvernement fédéral et les provinces

− les questions relatives à l’immigration et au statut de réfugié

− les questions relatives aux droits des personnes autochtones

− les poursuites relatives à la propriété intellectuelle (droits d’auteur, brevets, dessins industriels)

− les appels en matière de citoyenneté

− les affaires relevant de la Loi sur la concurrence

− les questions de sécurité nationale

− les affaires mettant en cause des sociétés d’état ou des ministères du gouvernement du Canada

Dans certains domaines (ex. droit maritime ou les poursuites contre le gouvernement canadien), la Cour fédérale partage le champ de compétence avec les cours provinces.

2. Les tribunaux d'appel

Les tribunaux d’appel entendent des contestations des jugements rendus par des tribunaux de première instance.

a. La Cour fédérale d'appel

La Cour fédérale d'appel est située à Ottawa, en Ontario, mais elle partage aussi des installations avec la Cour fédérale dans la plupart des grandes villes canadiennes.

Son rôle consiste à se prononcer sur le bien-fondé de certaines décisions rendues par la Cour fédérale ou la Cour canadienne de l’impôt.

Chaque affaire y est entendue par au moins trois juges. Si un désaccord survient, c’est l’opinion majoritaire qui l’emporte.

Elle a compétence pour traiter les contestations de certaines décisions d’organismes fédéraux, ex. le Tribunal de la concurrence.

Ses décisions peuvent seulement être portées en appel devant la Cour suprême du Canada.

b. La Cour d'appel du Québec

La Cour d'appel du Québec a compétence dans toutes les matières, à moins que cet appel ne relève de la compétence d'un autre tribunal.

Elle est formée d’une juge en chef et de 22 juges + des juges surnuméraires, au besoin.

Elle siège en formation de trois juges, mais ce nombre peut augmenter à cinq dans des dossiers complexes.

La Cour d’appel n’entend que très rarement des témoins ou de nouvelles preuves. Elle étudie plutôt les témoignages et la preuve du premier procès, tout en considérant la

présentation des arguments.

Important : Le droit d’appel n’est pas absolu. Le caractère final des jugements, la nécessité de mettre un terme aux litiges dans des délais raisonnables et les coûts du processus

judiciaire limitent le droit d'appel.

L’appel peut ainsi être :

− de plein droit, dans certaines circonstances → Audience automatique

− sur permission, la majorité du temps → Permission = Audience Refus = Dernier jugement maintenu

En matière civile

En matière criminelle

Les renvois

En matière civile, la Cour d’appel peut entendre :

− les appels des jugements de la CS et de la CQ :

o si la valeur est -60 000 $ = appel sur permission

o si la valeur est +60 000 $ = appel de plein droit

− les appels portant sur l'intégrité, l'état ou la capacité

de la personne

− les appels qui portent sur les droits particuliers de

l'État ou sur un outrage au tribunal

− les appels de tout jugement de la CS et de la CQ, avec

la permission d’un juge de la Cour d’appel

− des demandes en cours d’instance relatives au rejet

d’une objection à la preuve = plein droit

− une décision durant une instance portant sur le secret

professionnel = plein droit

La Cour d'appel du Québec a compétence pour entendre les appels en vertu du Code criminel et du Code de procédure pénale provincial.

Le Gouvernement du Québec peut s’adresser à la Cour d’appel lorsqu’il se questionne sur le droit, afin éviter de commettre une erreur.

Ceci constitue un renvoi à la Cour d’appel du Québec.

3. La Cour suprême du Canada

La Cour suprême du Canada, situé à Ottawa, en Ontario, représente le tribunal de dernier recours.

Ce tribunal se compose seulement de neuf juges.

1. Le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada – Québec

2. L'honorable Andromache Karakatsanis - Ontario

3. L'honorable Suzanne Côté - Québec

4. L'honorable Malcolm Rowe - Terre-Neuve-et-Labrador

5. L'honorable Sheilah L. Martin - Alberta

6. L'honorable Nicholas Kasirer - Québec

7. L'honorable Mahmud Jamal - Ontario

8. L'honorable Michelle O'Bonsawin – Ontario

9. L'honorable Mary T. Moreau - Alberta

Le Québec est la seule province à utiliser le droit civil plutôt que la Common Law, ce qui explique que la Cour suprême est constituée obligatoirement de trois juges du Québec.

Les dossiers en appel

Les renvois

La Cour suprême entend les affaires provenant des cours d’appel des provinces et des territoires.

Les appels sont de plein droit ou sur permission.

- L’appel de plein droit = un juge de la CA est dissident.

Le nombre de juges peut varier :

− la formation minimum est composée de cinq juges

− habituellement, ils siègent à sept juges

− lors de dossiers complexes ou de grande importance nationale ; neuf juges

Tous les témoignages, les preuves, les conclusions des cours précédentes se trouvent au dossier. Une audience devant la Cour suprême se limite donc à un exposé par les parties.

Le jugement final sera celui de la majorité des juges.

Leurs motifs seront appliqués partout au Canada, ce qui explique pourquoi fréquemment, les provinces ou des associations participent à l’audience.

Un juge dissident exposera ses motifs dans le jugement.

Le Gouvernement du Canada peut demander un renvoi à la Cour suprême.

Leurs conclusions et leurs directives permettront au gouvernement d’éviter une erreur de droit.